Erinnerungen an Triest

Eine Selbst-Inspektion

Am 23. Januar des Jahres 1960 stiegen die Meeresforscher Jacques Piccard und Don Walsh in die Führerkugel eines für ihr Vorhaben speziell angefertigten Tauchbootes und ließen sich nach und nach auf den Grund des Meeres sinken, der an der Tauchstelle genau 11.034 Meter tief liegt. Das Boot besaß 12 cm dicke Wände und war so gebaut, daß es dem Druck von etwa einer Tonne pro Quadratzentimeter standhielt. Und als die Forscher mit 10.912 Metern (nach abweichenden Angaben waren es sogar 10.916) den tiefsten Punkt erreicht hatten, wollen sie dort, in absoluter Finsternis, sogar einen Fisch schwimmen gesehen haben.

Utopia am Meeresgrund

Das war die absonderliche Geschichte, auf die ich schon als Zehnjähriger beim Lesen meines "Kinderatlas" aufmerksam wurde. Das Tauchboot hieß "Trieste", einen Namen, den ich noch nie gehört hatte und folglich lange Jahre mit einem langen "i" aussprach. Und so wuchs ich heran, ohne etwas von dem Utopia zu ahnen, das dort auf dem Grund des Marianengrabens zu finden war.

Ich möchte über etwas schreiben, worüber ich nichts weiß - nur das, was ich von anderen darüber gehört, was ich vielleicht en passant in einem Buch gefunden habe und was mein Kopf daraufhin - wie das berühmte, im Kinderatlas nachgezeichnete Foto, auf dem Walsh und Piccard beim Besteigen der "Trieste" zu sehen sind - in Eindrücke verwandelt hat, die haften geblieben sind.

Der Fehler bestand darin, mich doch ein wenig zu informieren, bevor ich anfing zu schreiben. Das klingt merkwürdiger, als es gemeint ist. Natürlich beschafft sich jeder Nachrichten über die ferne Welt, der Zustand der Informiertheit ist eine Grunddisposition in Gesellschaften, die auf Kommunikation gebaut sind. Es gibt ihn eben nicht mehr, den tumben, illiteraten Landmann, der in dem Umstand, zuviel zu wissen, Gefahr wittert. Ich wollte mich in ihn zurückversetzen und dieses Böhmesche Potential ausschöpfen, nichts zu wissen und sich eine eigene Welt selbst zu schaffen.

Die Vorstellungskraft ist nicht nur das, was Madame de Staël an den deutschen Romantikern lobte, die Welt ist, frei nach Schopenhauer, zuallererst eine Welt der Vorstellungen. Über ihre Klarheit und Hartnäckigkeit und über den Einfluß, den Eindrücke ausüben, war ich oft schon verblüfft. Sie können zu Erfahrungen gerinnen, obwohl ich aus einem status quo ante schreibe. Sie können sogar den Gehalt von Erinnerungen bekommen: in diesem Fall Erinnerungen an eine Stadt, in der ich noch nie war.

Aus der Postkartenperspektive

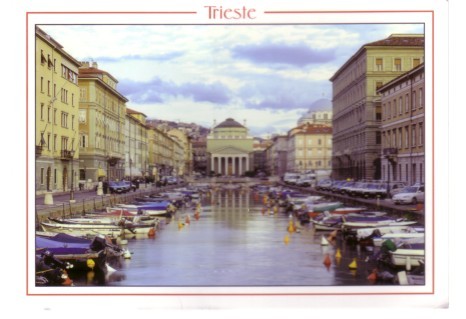

Kürzlich erzählte mir ein Freund von Triest: einer gemächlichen, irgendwie österreichisch wirkenden Stadt am Rande Italiens, wo noch im Mai ein scharfer, kalter Wind weht und man beim Eintritt in eine Bar mit seinem Gruß den Fernseher übertönen muß, um auf sich aufmerksam zu machen. Eine Ansichtskarte, die ich von V. und seiner Freundin erhielt, ist eigentlich alles, was ich an visuellen Eindrücken von Triest besitze.

Darauf zu sehen ist, rot eingerahmt und mit "Trieste" etikettiert, ein sehr symmetrisch zwischen pastellfarbenen, eher düsteren Stadtpalästen liegender Bootshafen, der perspektivisch auf einen Repräsentationsbau mit Portikus und einem turmartigen Aufbau zuläuft; die Kreuze an den flankierenden Türmchen lassen auf eine Kirche schließen. Der italienische, englische, deutsche, französische und spanische Begleittext, der auf keiner Ansichtskarte fehlen darf, weist das Gewässer als Ponterosso-Kanal aus. Über der städtischen Szenerie, die im Hintergrund des Bildes sanft ansteigt, hängt ein weißlicher Himmel mit blaugrauen Wolken. Ob der von rechts ins Bild rutschende Kuppelbau die griechisch-orthodoxe Kirche ist, von der mir V. erzählte?

V. ist Jugoslawe. Auch wenn das heute keine wirklich aussagekräftige Bezeichnung für eine Staatsangehörigkeit ist - die gleichnamige Bundesrepublik, die neuerdings "Serbien und Montenegro" heißt, vertrat lange Zeit den bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Wunsch, der legitime Repräsentant aller Südslawen zu sein -, so bezeichnet das Wort doch ein generationengebundendes Bewußtsein. Als Mitte der 90er Jahre die Restaurants, die hierzulande von den Bewohnern Jugoslawiens geführt wurden, ihre Speisekarten nationalisierten, waren viele Gäste verwundert, die ihr Cevapcici und ihren Grillteller "Lustiger Bosniak" nicht beim Bosnier, Kroaten oder Montenegriner einnehmen wollten, sondern beim "Jugoslawen". Warum auch immer die blutigen 90er Jahre das titoistische Staatengebilde Jugoslawien zerrissen, in unseren Bewußtseinen, im deutschen wie im jugoslawischen, bleibt es genauso am Leben wie der Jugo-Grill.

Aber V. erzählte auch etwas, das diese Bewußtseine trennt, eine Fabel über Ost und West, in der die Stadt Triest eine eigentümliche Rolle spielt.

Hauptstadt von Küstenland

Doch zunächst: was weiß ich über diese Stadt? Ich will nicht bei dem Kaffeeimperium des ehemaligen Bürgermeisters, jetzigen Parlamentsabgeordneten und, wer weiß, künftigen italienischen Ministerpräsidenten Illy stehen bleiben. Der Mann hat die zeitgenössischen Geschicke der Stadt sicherlich entscheidend beeinflußt. Slowenisch, also die Sprache einer ansehnlichen Bevölkerungsgruppe von Triest, ist dort von einem Stadtoberhaupt seit der österreichischen Zeit nicht mehr, vielleicht sogar noch nie öffentlich gesprochen worden - bis Illy kam.

Triest war einmal eine wichtige Stadt innerhalb der österreichisch-ungarischen Monarchie; es war sogar die Hauptstadt des Verwaltungsgebietes "Küstenland", zu dem neben Triest auch die Kronländer Görz-Gradisca und Istrien mit den nördlichen dalmatinischen Inseln gehörten. Die Bezeichnung ist genauso nichtssagend symptomatisch wie "die im Reichrate vertretenen Königreiche und Länder", deren Teil es war. "Österreich" durfte man dieses Gebilde, das Städten wie Triest ihren heutigen Glanz - oder sollten wir sagen: ihren Abglanz? - verlieh, damals, nach 1867, schon nicht mehr nennen.

Triest war mit Rijeka, Split und Dubrovnik eine der wenigen Seehafenstädte dieses verschollenen Imperiums, von wo aus die Kriegsschiffe Seiner Kaiserlichen und Königlichen Majestät zu Kaperfahrten gegen die Italiener in die Adria hinausfuhren, nachdem diese 1915 den Krieg gegen ihre Vettern von jenseits der Grenze eröffnet hatten.

Es muß ein buntes Städtchen gewesen sein, eine dieser Städte, die ihre besondere Existenz gerade aus dem Dazwischen ziehen: Italiener, Slowenen, Österreicher, ein paar Kroaten und Ungarn - sie alle vereint unter dem Zepter des weisen greisen Franz Joseph. Sogar Serben, erzählte V., gibt es bis auf den heutigen Tag in Triest, schließlich steht dort eine orthodoxe Kirche. James Joyce lehrte in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg in der Stadt, die nach 1918 zu Italien kam, die in der Zwischenkriegszeit Ausgangspunkt für die italienische Herrschaft über Istrien war und die nach 1945 nur innerhalb ihrer Stadtgrenzen noch italienisch blieb; auf den Hügeln außerhalb gehörte das Land bis auf die schmale Land-, Straßen- und Bahnverbindung ins nahe Julisch-Ventien, dessen Hauptstadt Triest noch heute ist, zu Jugoslawien.

Eine Fabel von Ost und West

Hier setzt auch schon die Geschichte ein, die V. mir erzählte. Eben zur Zeit des kommunistischen Jugoslawien war Triest eine wichtige Stadt. Weniger für die Italiener selber, für die der Adriahafen eine marginalisierte, von ihrem Hinterland abgeschnittene Grenzstadt darstellte, als für die Jugoslawen selber. Es war das leuchtende Tor zum Westen, wohin man mit seinem Ersparten und ein paar alten Koffern aufbrach, um italienische Schuhe, italienische Kleidung, vielleicht auch italienischen Kaffee zu kaufen. Triest lag immer noch ein bißchen zwischen den Welten, scheint mir, nur daß es eben nicht mehr zur habsburgischen Zwischenwelt gehörte, es lag nun einfach ein bißchen westlicher. Ob es als Grenz- und Transitstadt auch so eine Rolle gespielt hätte, wenn es nach dem Krieg auf der anderen Seite der Grenze geblieben wäre?

Damals reiste V. von Osten her an, wo man keine italienischen Schuhe kriegte, aus dem Vielvölkerstaat Jugoslawien, der in mancherlei Hinsicht den habsburgischen beerbt hatte. Selbst wenn V. noch heute in Serbien wohnte, ginge das nicht mehr so einfach, denn wer von dort aus nach Triest reisen will, muß mittlerweile drei Grenzen passieren und entsprechende Visa vorlegen. Das läßt an den Oberlauf der Donau denken, wo der Flößer am Vorabend der Französischen Revolution an den Zollhäuschen von zwölf autonomen Territorien vorbeischippern und seinen Obolus entrichten mußte. Es ist nicht alles leichter geworden nach dem Ende kommunistischer Regimes in Europa.

Heute reist V., der seit vielen Jahren in Deutschland lebt, mit dem Zug über Venedig nach Triest. Er besucht mit seiner Lebensgefährtin Bars und Cafés, Friedhöfe, öffentliche Plätze, Kirchen vielleicht. Mit dem Schriftsteller Boris Pachor, einem Triester Slowenen, der als Bersagliere in Buchenwald interniert war, unterhält er sich über Mitteleuropa.

Das sind keine besonderen Erlebnisse. Und doch muß sich ihm plötzlich ein neuer Horizont geöffnet haben. Wie ist das zu erklären?

Zur Fortsetzung.

Patrick Wilden

|

|

|