Die Wolga als Handelsstraße

- altrussische Wolgastädte in Vergangenheit und Gegenwart -

Dorf am Ufer der Wolga (Bild: Lars Karl)

Wohl kaum jemand kann sich der Schönheit des längsten europäischen Stroms und der Landschaft, die er durchfließt, verschließen. So auch nicht Alexander von Humboldt, der im Jahre 1829 die Wolga befuhr:

"Die Abhänge des rechten Ufers sind mit der schönsten Vegetation bedeckt, und in den Schluchten derselben liegen Dörfer mit schönen Kirchen, welche die Landschaft beleben. Besonders üppig erscheint die Vegetation auf den Inseln, die nicht selten von der Wolga umschlossen sind und, mit Eichen und Schwarzpappeln bewachsen, einen romantischen Anblick gewähren."

Die Wolga entspringt nördlich von Moskau in den Waldaihöhen und gräbt sich auf 3530 Kilometern ihren Weg durch das Land bis hin zum Kaspischen Meer. In Rußland wird sie liebevoll "Mütterchen Wolga" ("matuschka Wolga") genannt, die alten Griechen verehrten sie als "Ra", die "Großmütige", und bei den Arabern war sie als "Ithik", der "Fluß der Flüsse" bekannt. Die Wolga ist die wichtigste Binnenwasserstraße Rußlands und auf 3256 Kilometern schiffbar. Heute verbinden sie Kanäle mit der Ostsee, dem Weißen, dem Asowschen und dem Schwarzen Meer sowie mit Moskau. Das Bild der Städte an ihren Ufern wurde durch Handel und Reichtum geprägt, durch Tätigkeiten wohlhabender Kaufleute, die Kirchen und Wohnhäuser nach ihrem Geschmack errichten ließen.

Über den Dächern von Jaroslawl (Bild: Lars Karl)

Jaroslawl ist eine von ihnen. Die älteste der Wolgastädte wendet dem Ankommenden das unruhige und vielfältige Gesicht einer Großstadt zu. Industrieanlagen und Kirchen prägen das Bild, Schiffe liegen im Hafen, hoch über dem Ufer grüßen weiße Pavillons, und die ganze Stadt scheint in Grün eingebettet. Jaroslawl - der Name der Stadt verweist auf eine reiche Geschichte. Eigen und schön sind ihre Kirchen, die sich überall mit glasierten Kacheln schmücken, und in deren Innenräumen farbenfreudige Fresken vom Selbstbewußtsein und Lebensgefühl des alten Handelszentrums künden. Eine Stadt des Russischen Reiches, in der das erste öffentliche Theater gegründet wurde, in der 1786 die erste Provinzzeitschrift erschien, in der schon früh Lehranstalten eingerichtet wurden - das alles spricht für eine erkundenswerte Vergangenheit, die sich in zahlreichen Museen und im Stadtbild präsentiert. 636 000 Einwohner zählt heute die Gebietshauptstadt, die sich an beiden Ufern der Wolga ausbreitet.

Kirche des Hl. Elias in Jaroslawl (17. Jh.) (Bild: Lars Karl)

1238 von den Tataren zerstört, verbündete sich Jaroslawl in den darauffolgenden Jahrhunderten, im Prozeß der "Sammlung der russischen Länder" mit den Moskauer Großfürsten, dessen wachsendem Reich sich die Stadt im Jahre 1463 anschloß. Innerhalb des neuen Staatswesens nahm sie eine wichtige Stellung ein, da hier einer der wichtigsten Handelswege verlief - der von Moskau nach Archangelsk, dem Weißmeerhafen, der die einzige Seeverbindung nach Westeuropa darstellte. In dieser Zeit entwickelten sich auch die Beziehungen zum westlichen Ausland. Als erste bauten die Engländer in Jaroslawl einen eigenen Handelsstützpunkt auf.

Im 17. Jahrhundert entwickelten sich nicht nur Handel, sondern auch Handwerk und Kunst zur höchsten Blüte. Die Jaroslawler Erzeugnisse aus Leder, Silber, bedruckten Stoffen, die Holz- und Schmiedearbeiten sowie die glasierten Kacheln waren in ganz Rußland bekannt. Eine eigene Kunstschule entwickelte sich, die ihre Anwendung im Bau der unzähligen Kirchen und Ensembles fand. Die Auftraggeber, deren Geschmack und Lebensgefühl sich in den Bauten niederschlug, waren - im Gegensatz zum benachbarten, kirchlich geprägten Rostow - die reichen Kaufleute der Stadt.

Stadtluft macht nicht frei

Aber selbst zu seinen Blütezeiten verfügte Jaroslawl nicht über das, was man im Westen für gewöhnlich als "städtische Tradition" bezeichnet. Zwar hatte das mittelalterliche Kiewer Reich (9.-11. Jahrhundert) ein entwickeltes Städtewesen gekannt, und in Nowgorod und Pskow konnte sich die Stadtbevölkerung bis ins 15. Jahrhundert eine republikanisch-oligarchische Verfassung mit einer Volksversammlung und einem "Herrenrat" erhalten. Im Moskauer Reich setzte sich indessen der Staat endgültig durch, der von nun an die handel- und gewerbetreibende Bevölkerung streng kontrollierte. Ein Stadtrecht mit eigenen Selbstverwaltungsorganen gab es in Rußland nicht, Stadtluft machte hier nicht frei. Die Stadtbevölkerung war von der Landbevölkerung rechtlich nicht abgegrenzt und ebenso wie diese zu Abgaben und Dienstleistungen verpflichtet, auch wenn sie nicht in die Leibeigenschaft absank.

Lenin-Denkmal im Zentrum von Kostroma, der Sockel stammt noch

aus vorrevolutionärer Zeit (Bild: Lars Karl)

Unter den Bedingungen einer engen Bindung an den Staat konnte sich in Rußland kein Bürgertum westlicher Prägung entwickeln, das als Motor einer kapitalistischen und demokratischen Entwicklung hätte wirken können. Versuche russischer Herrscher, nachträglich einen Bürgerstand zu kreieren, schlugen weitgehend fehl. Die Orientierung auf den zentralistischen Staat spiegelte sich auch darin wider, daß die Hauptstädte die einzigen großen Städte blieben, zunächst Moskau, seit dem 18. Jahrhundert zusätzlich St.Petersburg.

Klassizistische Gebäude in Jaroslawl (Bild: Lars Karl)

Das 18. Jahrhundert brachte auch Jaroslawl einige Veränderungen. Durch die Gründung St.Petersburgs verlagerte sich der Handel nach Westeuropa, und die Wolgastadt orientierte sich mehr auf den Binnenmarkt. So wurde sie bald zu einem Zentrum der Manufakturindustrie. Am Ende des Jahrhunderts gab es in Jaroslawl über 70 Manufakturen der unterschiedlichsten Wirtschaftszweige: Gerbereien, Webereien, Seidenverarbeitung und Waffenherstellung. Auch in der Architektur der Stadt, die seit 1796 auch als Sitz des Gouverneurs fungierte, wurden neue Maßstäbe gesetzt. Wie in den meisten größeren Städten hielt der Klassizismus Einzug. Repräsentative Profanbauten entstanden, und 1778 wurde auch für Jaroslawl ein Generalplan erstellt, nach dem die Wege begradigt und verbreitert, neue Straßen und Plätze geschaffen wurden. Über die Grenzen der Innenstadt hinaus wuchs die Stadt jedoch unregelmäßig und entwickelte sich im 19. und 20. Jahrhundert zum Industriezentrum mit den Schwerpunkten Maschinenbau und Chemische Industrie. Ein sowjetischer Reiseführer der 80er Jahre weiß zu berichten:

Epiphanias-Kirche, Jaroslawl (17. Jh.) (Bild: Lars Karl)

"Jaroslawl kann auf ruhmreiche Traditionen seiner industriellen Entwicklung verweisen. Eben in dieser Stadt wurde 1925 der erste sowjetische Schwerlaster montiert. Später stellte man in Jaroslawl sowohl den ersten sowjetischen Großraumkipper her als auch den ersten O-Bus und den ersten Dieselmotor. Erstmals in der ganzen Welt fertigte man ebenfalls in Jaroslawl Autoreifen aus synthetischem Kautschuk an. Alle zehn Planjahrfünfte gehörte die Stadt zu den Siegern des landesweiten sozialistischen Wettbewerbs."

Kostroma - Schatten einer vergangenen Epoche

Ein anderes Szenario als in Jaroslawl eröffnet sich dem Rußlandreisenden weiter flußabwärts, im siebzig Kilometer entfernt gelegenen Kostroma: Hier stößt der Besucher zwar auf die Zeugnisse früherer Jahrhunderte, diese sind jedoch in einem erbarmungswürdigen Zustand. An alten Kirchen und Palästen bricht das Mauerwerk, Fußwege sind abgesperrt, damit Passanten nicht von Steinen erschlagen werden. Dieser Eindruck erfüllt den Blick auf die Geschichte mit Wehmut.

Handelsreihen in Kostroma, erbaut von Katharina der Großen (18. Jh.) (Bild: Lars Karl)

Kostroma bildete seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts das Zentrum eines selbstständigen Fürstentums, das 1364 dem Moskauer Staat angeschlossen wurde. Am linken Wolgaufer entstand ein von Gräben umgebener Kreml. Kostroma entwickelte sich in der folgenden Zeit zu einem wichtigen Handelszentrum und zu einer der bedeutendsten Städte Rußlands, wobei ihre Anlage in vielem dem Idealtypus einer altrussischen Handelsstadt entsprach.

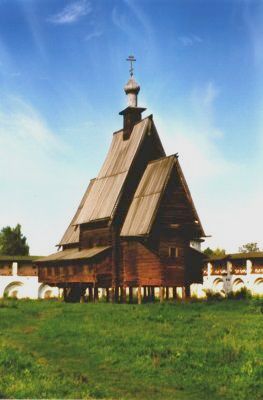

Im Schwemmgebiet der Wolga wurden die Holzkirchen oft auf Pfählen errichtet

(hier: Christi-Verklärungs-Kirche aus dem Dorf Spas-Veschi)

(Bild: Lars Karl)

Meist gründeten sich die altrussischen Städte entsprechend der natürlichen Bedingungen. Eine Siedlung entstand an einem Fluß oder See, eine Festung wurde erbaut - der Kreml oder "detinez". Der Begriff "Kreml", oft nur für den Moskauer Kreml geläufig, ist also allgemeinerer Natur und meint den befestigten, burgartigen Kern altrussischer Städte, innerhalb dessen sich die Paläste des Herrschers, der adligen Gefolgsleute und des hohen Klerus sowie Verwaltungsgebäude befanden. Anfänglich lebten hier auch die unmittelbar zur Residenz gehörenden Bediensteten und Handwerker.

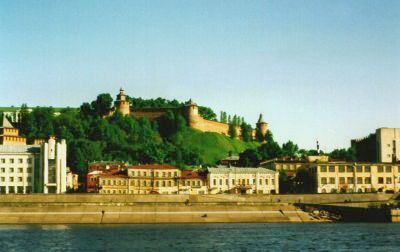

Kreml von Nischnij Nowgorod (16. Jh.) (Bild: Lars Karl)

Der Kreml lag meist weithin sichtbar auf einem Hügel und war von einer Holzbefestigung, später von einer Mauer und einem tiefen Wassergraben umgeben. Außerhalb dieses Verteidigungsringes gab es eine befestigte Vorstadt, den "posad", in der die Handwerker und Kaufleute lebten. Ihre Holzhäuser gruppierten sich um den Marktplatz ("torg"), sie gliederten sich nach bestimmten Handwerken und Berufen sowie in ethnische Gruppen und schufen ihre eigenen kleinen Vorstädte ("slobody"), meist mit einer Kirche oder einem Gewerbehof als Zentrum. Auch im "posad" entstanden befestigte Herrenhöfe und Klöster. Bis ins 17. Jahrhundert war die Bebauung von kleinen niedrigen Holzhäusern dominiert, die einen starken Kontrast zu den oft sehr gewaltigen und prunkvollen Bauten des Kreml bildeten.

Erzengel-Kathedrale im Innern des Kreml (erbaut 1631) (Bild: Lars Karl)

Ein weiterer Unterschied zum Aufbau der Städte in Westeuropa ist festzustellen, der vor allem im sozialen Gefüge der altrussischen Feudalgesellschaft begründet ist. Der Markt war zwar Hauptkommunikations- und Austauschort des "posad", jedoch nicht Ort der politischen Auseinandersetzung im Sinne eines Gegengewichts zur fürstlich-feudalen Macht. Das wichtigste Symbol für die Selbstständigkeit der bürgerlich-städtischen Kultur, das in Westeuropa seit dem 12. Jahrhundert die Anlage der Marktplätze bestimmte - das Rathaus - , fehlt.

Das mittelalterliche, "hölzerne" Kostroma fiel im Jahre 1773 einem Großbrand zum Opfer, durch den ein Großteil der Stadt niederbrannte. Dies gab Katharina der Großen den Anlaß zu ihrer baulichen Neugestaltung. Der neue Plan sah einen Hauptplatz vor, der sich zum Wolgaufer öffnete und von dem aus sieben Straßen strahlenförmig auseinanderliefen. Auf alten und neuen Stadtplänen kann man sehen, was die Einwohner von Kostroma veranlaßt hat, ihr Stadt ein "Spinnennetz" zu nennen. Zahllos waren die Handwerker, die in die Stadt strömten und sich dort niederließen. Baumeister und Maler, die in Moskau und anderen russischen Städten vorzügliche Bauwerke errichteten und ausmalten, erschufen eine Stadt voll von Merkwürdigkeiten, poetisch, prächtig und geheimnisvoll. Katharinas Rechnung ging auf: Erneut zogen Kaufleute aus allen Gegenden des Landes nach Kostroma, in der Hoffnung, Wohlstand und Reichtum zu gewinnen.

Heute ist Kostroma nahezu die einzige russische Stadt, in der das architektonische Ensemble des 18./19. Jahrhunderts in seiner ursprünglichen Form erhalten geblieben ist. Alte Wohn- und Handelshäuser im Stil des provinziellen Klassizismus prägen das Stadtbild, dessen Hauptplatz sich mit den Handelsreihen zum Wolgaufer öffnet. Allerdings ist die alte Kaufmannstradition ausgelöscht. Die alte Markthalle ist Umschlagplatz für billigen Tand. Es scheint, als seien alle Bürger der Stadt zu Billig-Händlern geworden, weil sie an ihren Arbeitsplätzen nichts mehr verdienen, denn die meisten Fabriken in Kostroma stehen still. Das Warenangebot gleicht dem, was man überall in Rußland an solchen Plätzen findet: Textilien aus China, Videokassetten mit Raubkopien und viel plärrende, schrille Musik. An wirtschaftlichen Aufschwung mag man nicht denken. Der Reisende wird Zeuge der Mühsal des alltäglichen Überlebenskampfes.

Nischnij Nowgorod - "Wandel durch Handel"

Für die gegenwärtige Situation im krisengeschüttelten Rußland ist Nischnij Nowgorod eher untypisch. Ganz offensichtlich ist man hier bemüht, die händlerischen Traditionen der Vergangenheit zu neuem Leben zu erwecken. Die Geschichte dient als Vorbild.

Aufgrund seiner günstigen Lage am Zusammenfluß von Wolga und Oka entwickelte sich das im Jahre 1221 als Vorposten gegen die Wolgabulgaren gegründete Nischnij Nowgorod schnell zu einem blühenden Handelszentrum. Kaufleute, die von Süden auf den zweigrößten Zufluß der Wolga gelangten, hielten die Oka oft für deren Oberlauf. Der Nebenstrom war eine wichtige Handelsverbindung, über die im 6. bis 7. Jahrhundert der Bernsteinweg führte. Vom 8. bis zum 10. Jahrhundert belebte sich entlang der Oka die Verbindung zum Osten, wovon zahlreiche Münzfunde zeugen. Vom 10. bis zum 13. Jahrhundert waren über die Oka und ihre Zuflüsse die alten Städte Kiew und Tschernigow mit den nördlich gelegenen russischen Städten Nischnij Nowgorod, Wladimir, Murom, Rjazan und Kolomna verbunden. Nach der Mongolenherrschaft belebte sich im 15. und 17. Jahrhundert die Wirtschaft des Okabeckens wieder. Pelze, Wachs, Honig, Leder und Hanf wurden sowohl nach Westeuropa, als auch in östliche Länder gehandelt.

In der Altstadt von Nischnij Nowgorod: Holzhäuser aus der Zarenzeit (Bild: Lars Karl)

Ein Jahrhundert lang, von 1817 bis 1917, bestimmte der heiße, turbulente Messemonat das Leben der Stadt. Der örtliche "Jahrmarkt" war eine der größten Konsumgütermessen in ganz Europa. Alexander von Humbolt schrieb in seinen Reisebericht:

"In neuerer Zeit ist Nischni-Nowgorod am bekanntesten durch jene weltberühmte Messe geworden. Dieselbe beginnt etwa in der zweiten Hälfte des Julimonats und dauert bis zum Ende des August oder auch wohl bis in den September hinein. Sie ist der Mittelpunkt des Landhandelverkehrs zwischen Asien und Europa."

Auf dem Messegelände: renovierte Ausstellungshalle aus dem 19. Jh. (Bild: Lars Karl)

Während der Messe erhöhte sich die Zahl der Menschen in der Stadt um das Dreifache: 100 000 bis 200 000 Menschen versammelten sich, handelten, feilschten, schlossen Verträge und gingen ihren Vergnügungen nach. Auf den beiden Flüssen lagen viele Kilometer lang die Schleppkähne, dichtgedrängt in mehreren Reihen, und nur in der Mitte blieb eine schmale Durchfahrt für Schiffe. Für die Dauer der Veranstaltung wurde eine Brücke über die Oka errichtet, an die sich eine bis zum Messegelände fortlaufende Budenstraße anschloß. Nach der Beschreibung von Humboldts präsentierte sich die Messe hier als riesiger Kram- und Trödelmarkt:

"Hier drängt sich hauptsächlich die Menschenmenge, besonders das Bauernvolk, zusammen. Kleider und sonstige zum Hausbedarf und zum Schmucke dienende Sachen mancherlei Art sieht man hier ausgestellt, und hat Gelegenheit, die Gewandtheit und Zungenfertigkeit der Verkäufer zu bewundern."

Humboldt bezeichnete diesen Bereich als den "äußeren Markt", im Unterschied zum "steinernen Bazar" der eigentlichen Messe, in der es vergleichsweise ruhig zuging:

"Die Kaufleute in ihren verschiedenen nationalen Trachten (man sieht insbesondere außer dem national-russischen und dem modernen europäischen Costüme, tatarische, armenische und etwa persische, seltener türkische Tracht) sitzen häufig ruhig vor ihren Buden und man bemerkt meistens nur einzelne Verkehrende und Unterhandelnde. Es ist dies nämlich die Region der größeren Handelsgeschäfte; über Tausende und Hunderttausende von Rubeln wird hier in wenig Worten verfügt."

Trotz des Völkergemischs und der oft chaotisch anmutenden Zustände in der Stadt bewundert der an "Ordnung" gewohnte Deutsche die Disziplin der Messebesucher:

"Ungeachtet der großen Volksmenge scheinen wenig Störungen der Ordnung vorzukommen. Ein besonderes Marktgericht gibt es nicht. Kleine Streitfragen werden nach der allgemeinen russischen Einrichtung von dem mündlichen Gerichte geschlichtet, welches der Polizeibehörde einverleibt ist."

Und:

"Der gutmüthige und sanfte Charakter des großrussischen Volks zeigte sich mir auch auf dieser Messe in einzelnen auffallenden Zügen. Ich sah, wie dem Bettler selbst von dem ganz geringen und vielleicht nur auf der nächsten Stufe über der eigentlichen Armuth stehenden Manne ein Almosen gespendet ward."

Der Schriftsteller, der der Stadt zu Sowjetzeiten

ihren Namen gab: Maxim Gorki (Bild: Lars Karl)

In den Jahren des Sozialismus mußte Nischnij Nowgorod mit seiner händlerischen Tradition brechen. Der alte Name wurde ihr genommen und gegen den des dort geborenen Schriftstellers Maxim Gorki eingetauscht. Ausländern blieb der Zugang verwehrt, da Gorki ein Zentrum der sowjetischen Rüstungsindustrie wurde. Aber die Geschichte vergangener Jahrhunderte läßt sich noch an vielen Fassaden ablesen, Gründerzeitvillen und Bojarenhäuser, die stolz in frischem Farbenschmuck die Straßen säumen. Im alten Kreml der Stadt, der mit der Würde der Geschichte über dem Steilufer der Wolga liegt, hat heute die Gebietsverwaltung ihren Sitz. "Wandel durch Handel" heißt hier die Erfolgsdevise.

Unter dem ehemaligen Gebietsgouverneur Boris Nemzow erlangte Nischnij Nowgorod in Rußland seinen Ruf als Vorzeigemodell einer gelungenen regionalen Wirtschaftsreform. Durch die Vergabe günstiger Kredite an junge Unternehmen sollte die Privatisierung von Staatsbetrieben erleichtert und der Aufbau marktwirtschaftlicher Strukturen in relativ kurzer Zeit sichergestellt werden.

Unmittelbar von den Reformen betroffen sind die alten Industriegiganten der Sowjetzeit, so auch das riesige Automobilwerk GAZ, ein wirtschaftlicher Dinosaurier mit mehr als dreihunderttausend Beschäftigten, 120 Kindergärten, 10 000 Kühen, einem Sanatorium am Schwarzen Meer und einem 1100-Betten-Hospital. Gegründet in der Phase der Stalinschen Industrialisierung, versorgte das Monopolunternehmen in Sowjetzeiten Armee, Industrie und Landwirtschaft mit Lastwagen und die mittlere Funktionärskaste mit PKW vom Typ "Wolga". Mit dem Zerfall der Sowjetunion brach der Absatz zusammen. Finanzkräftige Kreise im Inland bevorzugen ausländische Modelle als Statussymbol, den Abnehmern der Lastwagen ging das Geld aus. So erging es vielen Großbetrieben, die keine Reserven hatten, um mit neuen Innovationen am neuen Markt zu bestehen. Trotzdem gelang, was im heutigen Rußland Seltenheitswert hat: seit 1994 läuft ein kleiner Lieferwagen vom Band, "Gazell" genannt. Es gibt den Beweis ungewohnter Flexibilität in zahlreichen Sonderausfertigungen, und er ist unübersehbarer Bestandteil des russischen Straßenverkehrs geworden.

Kleinere Erfolge täuschen jedoch nicht über die nach wie vor problematische Gesamtsituation des Unternehmens hinweg: Trotz Privatisierung ist die Betriebsführung noch dieselbe wie in Sowjetzeiten, die Arbeitspraxis ist nach wie vor von personeller Überbesetzung geprägt, Effizienz ist in vielen Bereichen des Unternehmens ein Fremdwort. Nicht zuletzt verursacht die innerhalb des Automobilriesen wild wuchernde Korruption jährlich Verluste in Millionenhöhe. Die Schattenseiten der Reformen lassen sich nicht verleugnen.

Steinerne Zeugen einer widersprüchlichen

Vergangenheit (Nischnij Nowgorod) (Bild: Lars Karl)

Heute ist Nischnij Nowgorod mit 1,44 Millionen Menschen, 9 Hochschulen, 5 Theatern und unzähligen Museen die drittgrößte Stadt der Russischen Föderation. Nach wie vor gibt es eine Werft und einen Hafen, doch sind es merklich weniger Schiffe, die die Wolga entlangziehen. Auch die Messe, die seit dem 19. Jahrhundert das Leben in der Stadt bestimmte, hat sich verändert. Von dem großen Stadtviertel, das damals die Reisenden aus Westeuropa zutiefst beeindruckte, ist heute nur noch eine massige zentrale Halle und ein großer, gepflasterter Platz erhalten, auf dem einige neue Messestände errichtet wurden. Das einstige bunte Treiben ist nur noch schwer vorstellbar, wenn man das meist leere Gelände betritt. Das Messegebäude hat täglich geöffnet; in ihm und den einzelnen Pavillons finden über das ganze Jahr verteilt wechselnde thematische Ausstellungen statt. Vertreten ist vor allem nationale, aber auch internationale Produktion. Ein Plan im Eingangsbereich gibt Auskunft.

Herbstliche Stimmung am längsten Strom Europas (Bild: Lars Karl)

Nischnij Nowgorod ist ein Spiegel der russischen Wirklichkeit, so facettenreich wie alle Wolgastädte, in denen unterschiedliche historische Ausgangsbedingungen zu unterschiedlichen Entwicklungen in der Gegenwart führen. Noch kann keine Entscheidung darüber gefällt werden, ob es den alten Handelsstädten entlang der Wolga gelingen wird, sich ihrer alten Traditionen zu entsinnen und die Erfahrungen der Vergangenheit für die Bewältigung einer ungewissen Zukunft nutzen werden.

l.k. - red / September 2002

|